¿Por qué sentimos miedo antes de saber qué lo provoca? ¿Cómo es posible que nuestro corazón se acelere o que nuestros músculos se tensen sin que hayamos tenido tiempo de pensar? Estas preguntas, aparentemente simples, esconden un complejo funcionamiento cerebral que el neurocientífico Joseph LeDoux ha estudiado durante décadas.

Su trabajo ha sido esencial para comprender cómo el cerebro procesa las emociones, en especial aquellas relacionadas con la supervivencia, como el miedo y la ansiedad. LeDoux descubrió que el cerebro humano posee dos rutas distintas para procesar los estímulos emocionales: una rápida e inconsciente, y otra más lenta y reflexiva. Esta división no solo nos permite sobrevivir en situaciones de peligro real, sino que también explica por qué, en muchos casos, reaccionamos de forma exagerada o incluso irracional ante estímulos que no representan una amenaza real.

El descubrimiento de las dos vías emocionales

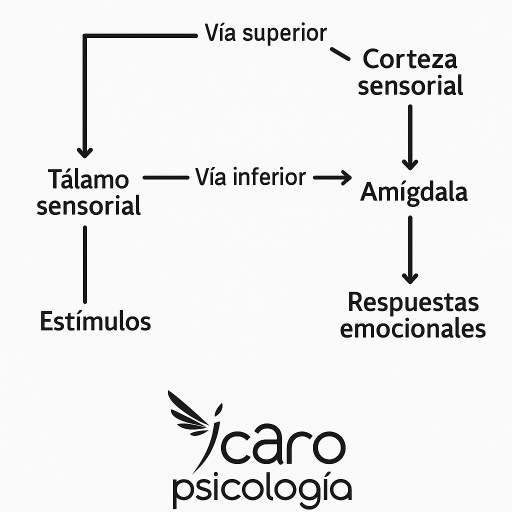

A partir de sus investigaciones con ratas, LeDoux identificó dos trayectorias que conectan los estímulos sensoriales con la respuesta emocional en la amígdala, el centro emocional del cerebro. Ambas rutas comienzan en el tálamo sensorial, la estación de paso que recibe la información de los sentidos.

1. La vía inferior (o rápida)

Esta vía conecta directamente el tálamo con la amígdala, sin pasar por la corteza cerebral. Es un circuito corto, veloz e inconsciente. Su función es priorizar la supervivencia inmediata, permitiendo al organismo reaccionar en milisegundos ante una posible amenaza. Es la vía que nos hace saltar cuando oímos un ruido fuerte, frenar bruscamente al ver una sombra cruzarse en la carretera o apartarnos al percibir un objeto volando hacia nosotros.

Esta reacción no requiere análisis ni comprensión: simplemente ocurre. Es rápida, pero también poco precisa, ya que no permite distinguir si el estímulo es realmente peligroso o no.

2. La vía superior (o lenta)

La segunda ruta lleva la información del tálamo a la corteza sensorial, donde se realiza un análisis más detallado y consciente del estímulo. Solo después de este procesamiento, la información es enviada a la amígdala, permitiéndole modular o inhibir la respuesta emocional si se concluye que el estímulo no es amenazante.

Esta vía permite, por ejemplo, comprobar que lo que parecía una serpiente era en realidad una manguera. Aunque tarda unos milisegundos más, es mucho más precisa y nos ayuda a tomar decisiones ajustadas a la realidad.

La amígdala: guardiana de la supervivencia

La amígdala es una estructura cerebral en forma de almendra ubicada en el sistema límbico, y es clave en el procesamiento emocional. Su papel es evaluar la importancia emocional de los estímulos y coordinar la respuesta fisiológica correspondiente: liberación de adrenalina, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, tensión muscular, sudoración…

Cuando detecta un peligro potencial, la amígdala toma el control y activa el sistema nervioso simpático para prepararnos para huir, luchar o congelarnos. Esta respuesta ha sido esencial para la supervivencia de la especie humana a lo largo de la evolución.

El problema surge cuando este sistema, diseñado para protegernos de depredadores o situaciones de vida o muerte, se activa en contextos cotidianos y no peligrosos: una entrevista de trabajo, hablar en público, o incluso una conversación incómoda. En estos casos, la vía rápida puede generar reacciones desproporcionadas que desembocan en ansiedad, evitación o pánico.

Un cerebro dividido entre emoción y razón

El modelo de LeDoux pone de relieve una tensión constante entre dos partes del cerebro: la que siente (la amígdala) y la que piensa (la corteza). Esta división explica muchas de las contradicciones humanas: sentir miedo cuando sabemos que no hay peligro, bloquearse emocionalmente ante una situación que “no debería afectarnos”, o tener ataques de ansiedad aparentemente sin causa.

En palabras de LeDoux, “el cerebro no está diseñado para la felicidad, sino para la supervivencia”. Y en la duda, la biología prefiere pecar de alarmista: es mejor asustarse sin razón que no asustarse ante un verdadero peligro.

Implicaciones en la vida cotidiana

Entender este funcionamiento tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria:

-

No eres irracional por sentir miedo sin motivo aparente. Tu cerebro está funcionando como fue diseñado: priorizando tu supervivencia.

-

Las reacciones emocionales no siempre están bajo control consciente. Si tu cuerpo responde con ansiedad o angustia antes de que puedas pensarlo, es porque la vía rápida ya ha activado la amígdala.

-

Reaccionar primero y pensar después es natural. Pero también es algo que puede entrenarse. Y aquí entra el papel de la psicoterapia.

La neurociencia al servicio de la terapia

El modelo de LeDoux ha tenido un impacto profundo en la psicología clínica. Muchas terapias modernas se basan, de forma directa o indirecta, en reeducar la vía lenta, es decir, fortalecer la capacidad de la corteza para reinterpretar los estímulos, reevaluar los pensamientos automáticos y modular la respuesta emocional.

Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Esta terapia ayuda a identificar los pensamientos distorsionados que activan la respuesta emocional y enseña a sustituirlos por interpretaciones más realistas. De este modo, se reduce la activación innecesaria de la amígdala.

EMDR (Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares)

En casos de trauma, la vía rápida queda hiperactivada. EMDR permite reprocesar los recuerdos traumáticos, desensibilizando el sistema y reduciendo la reactividad de la amígdala.

Mindfulness

La atención plena entrena al cerebro para observar los pensamientos y emociones sin dejarse arrastrar por ellos. Esto reduce la activación automática de la vía rápida y refuerza la vía lenta.

Terapia somática o basada en el cuerpo

Estas terapias trabajan directamente con las sensaciones físicas que acompañan las emociones, ayudando a liberar la tensión acumulada y a restaurar la seguridad interna, reduciendo la sobrecarga de la amígdala.

Un ejemplo clínico

Ana, 34 años, acude a terapia por ansiedad generalizada. Siente miedo intenso al hablar en público, sudoración excesiva y una sensación de que “algo malo va a pasar”, incluso en situaciones seguras. En las sesiones, explora su historia personal y descubre experiencias escolares humillantes que activaron una fuerte respuesta de vergüenza y miedo.

A través de TCC, aprende a cuestionar pensamientos automáticos como “todos se van a reír de mí”. Con mindfulness, empieza a reconocer las sensaciones físicas sin entrar en pánico. Después de varias sesiones, consigue hablar en reuniones pequeñas sin sentir que está en peligro de muerte.

Este cambio es el resultado de fortalecer la vía lenta, entrenando al cerebro para reinterpretar la situación y calmar la respuesta emocional desproporcionada.

Una visión integradora: emociones que se piensan

La propuesta de LeDoux no es eliminar la vía rápida, sino equilibrarla con la vía lenta. La emoción no es un error, sino una señal evolutiva. El objetivo no es dejar de sentir, sino aprender a diferenciar el miedo útil del miedo innecesario.

En un mundo donde los peligros físicos han disminuido pero los estresores psicológicos se han multiplicado, necesitamos recuperar la capacidad de pausar, reflexionar y modular nuestras reacciones. Ahí es donde el conocimiento neurocientífico se vuelve herramienta de autocomprensión y cambio.

Conclusión: entre el reflejo y la conciencia

Gracias a Joseph LeDoux, hoy entendemos que nuestras respuestas emocionales no son simples reacciones exageradas, sino expresiones de una maquinaria cerebral compleja, diseñada para protegernos. Sin embargo, esta misma maquinaria puede desbordarse en un mundo moderno lleno de estímulos, presiones y ritmos acelerados.

Por eso, comprender nuestro “cerebro emocional” no solo es un avance científico, sino también una forma de cultivar la compasión hacia uno mismo: saber que sentir miedo, ansiedad o bloqueo no es una debilidad, sino una función evolutiva que puede educarse, calmarse y transformarse.

El reto no es eliminar el miedo, sino aprender a caminar con él, dándole su lugar, pero sin dejar que nos gobierne. En esa integración entre emoción y razón, reside una de las claves del bienestar humano.

Autor: Psicólogo Ignacio Calvo